Procedimientos para el monitoreo de nidos

3.1 MATERIALES Y EQUIPO

El monitoreo de nidos requiere diversos materiales y equipo, cuya selección depende de los objetivos del programa. A continuación, se describen los elementos utilizados en los protocolos aplicados al estudio de especies prioritarias en Pronatura Noroeste. Además, el procedimiento está diseñado para recopilar datos sobre nidos de aves playeras minimizando el impacto y la perturbación en la zona de anidación.

Entre los materiales necesarios para llevar a cabo un monitoreo de nidos en las poblaciones de aves playeras se incluyen:

- Unidad de GPS

- Libreta o Nest Cards

- Marcador y lápiz

- Estacas de madera para nidos

- Recipiente transparente y agua destilada

- Transportador

- Vernier

- Binoculares

- Telescopio

- Cámara

- Calendario Juliano (de acuerdo a un cronograma específico)

3.2 PROCEDIMIENTO – VISITA INICIAL

Cuidados y precauciones

Antes de ingresar al área de estudio, es fundamental asegurarse de que no haya depredadores potenciales, ya que muchos mamíferos pueden representar una amenaza tanto para los nidos como para los adultos. En las zonas donde Pronatura Noroeste monitorea la reproducción de aves playeras, se han identificado diversas especies depredadoras, entre ellas el coyote (Canis latrans), el mapache (Procyon lotor), perros (Canis lupus familiaris) y algunas especies de felinos.

En cuanto a las aves depredadoras de nidos, se ha registrado la presencia de cuervos (Corvus corax), diversas especies de gaviotas (Laridae) y garzas (Ardeidae). Algunas de estas especies han asociado la presencia humana con la disponibilidad de alimento, por lo que si se encuentran cerca del área de estudio, no se debe proceder con la búsqueda de nidos ni ingresar a la zona de anidación para evitar atraer su atención y aumentar el riesgo de depredación.

Búsqueda y procesamiento de nidos

Para la búsqueda de nidos, se realizan recorridos sistemáticos en el área de anidación. Se recomienda utilizar binoculares o telescopio para identificar a distancia ciertos comportamiento que solo suceden durante la temporada de anidación, lo que permite una búsqueda más dirigida (Page et al., 1985).

Cada nido detectado debe marcarse con una estaca de madera, en la que se anotará una clave única de identificación (ID nido). La estaca debe colocarse a no menos de 1.5 m del nido, registrar su ubicación cardinal y enterrarse hasta dejar solo visible la clave ID (aproximadamente 3-4 cm). Luego, se debe registrar la ubicación geográfica con un GPS (figura 7), la fecha de localización en calendario juliano y otros datos relevantes, como proximidad a cuerpos de agua o vegetación, y materiales que componen el nido.

Figura 7. Toma de localización geográfica de un nido de Chorlo Nevado (Anarhynchus nivosus) en el Estero de Punta Banda, Ensenada, Baja California.

Si el nido localizado contiene el número típico de huevos para la especie (clutch size), generalmente tres, y el proyecto lo requiere, se procede con su procesamiento. Esto implica medir los huevos con un vernier, asegurando que la longitud se tome a lo largo del eje vertical y el ancho perpendicularmente (figura 8). Además, se evalúa la flotación para estimar la fecha de eclosión.

El procedimiento debe realizarse lejos del nido para evitar huellas u olores que atraigan depredadores. Un riesgo particular es la presencia de gaviotas, que asocian la actividad humana con alimento. Si el procesamiento ocurre en el sitio del nido, estas aves pueden acercarse tras la retirada de la persona, explorar el área y, al encontrar el nido, depredar los huevos.

Figura 8. Medición de los huevos utilizando un vernier, conforme al protocolo establecido.

Para conocer el nivel de desarrollo de los huevos en el nido, tome un huevo y en un recipiente transparente con agua destilada, coloque el huevo para ver su nivel de flotación.

El huevo debe manipularse con extremo cuidado para no dañarlo y se debe revisar previamente para asegurarse que no está eclosionando. Una vez que se compruebe el nivel de flotación del huevo, se debe de retirar inmediatamente del agua y secarlo con una toalla.

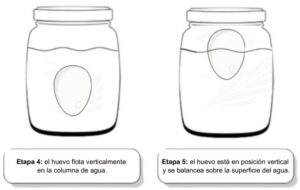

El estado de flotación consiste en 5 etapas y cada una de estas corresponde a un intervalo de días que el huevo ha sido incubado. En las dos primeras etapas, el observador puede utilizar un transportador para medir el ángulo de inclinación del huevo dentro del recipiente con agua en relación con el eje horizontal. En la tercera etapa, el huevo comienza a flotar, pero aún mantiene contacto con el fondo. En la cuarta, flota completamente sin tocar el fondo, aunque sin alcanzar la superficie del agua. Finalmente, en la quinta etapa, el huevo asciende lo suficiente para que una parte de su cáscara sobresalga del agua (figura 9).

Figura 9. Etapas del estado de flotación de un huevo incubado.

Terminada estas actividades, se debe regresar los huevos al nido más próximo a su distribución original. La flotación de huevos solo debe realizarse una sola vez. Este procedimiento se repite con cada nido encontrado. Si el nido aún no contiene la cantidad típica de huevos para la especie (clutch size), se debe esperar a que se complete y realizar el procesamiento en visitas posteriores.

3.3 VISITAS SUBSECUENTES

Cuidados y precauciones

Las visitas a los nidos identificados y marcados deben realizarse cada 3-4 días para monitorear su destino final. Antes de la revisión, es fundamental asegurarse de que no haya depredadores en el área; si existe algún riesgo, se debe posponer la inspección.

Los nidos deben revisarse por la mañana para evitar exponer los huevos a altas temperaturas. Además, no se recomienda realizar visitas en condiciones climáticas adversas, como lluvia o viento fuerte.

Revisión de nidos

Para las revisiones posteriores de los nidos localizados, no es necesario acercarse por completo. Con binoculares o telescopio, se puede observar a la distancia si el nido sigue activo, ya sea visualizando los huevos o al adulto incubando.

Si se trata de un nido que aún no había completado la cantidad típica de huevos (clutch size), es necesario acercarse con cuidado, previa revisión de posibles depredadores, y seguir el mismo camino de huellas dejado en la primera visita. Esto minimiza la alteración del área y reduce el riesgo de que depredadores como los mapaches sigan las huellas hasta el nido.

Si el nido ya alcanzó el clutch size de la especie, se puede procesar siguiendo los pasos previamente descritos. Registre la nueva información y marque el nido como activo en la libreta de campo o en las nest cards.

3.4 ÚLTIMA VISITA

Búsqueda de evidencia (Éxito o fracaso)

Cuando al revisar un nido no se observa al adulto en el nido o los huevos, es necesario acercarse siguiendo las recomendaciones previas para evitar atraer depredadores. Una vez en el sitio, se debe inspeccionar tanto el interior del nido como sus alrededores, considerando información clave como la etapa de flotación de los huevos y la fecha de hallazgo, para determinar si el nido está dentro del periodo de eclosión.

Si el nido está en el intervalo de eclosión, se debe buscar evidencia que confirme el éxito de la nidada. La mayoría de las aves playeras son precociales, lo que significa que los pollos permanecen en el nido solo unas horas antes de desplazarse con el adulto a otras áreas. Por esta razón, no siempre es posible observarlos directamente. En estos casos, es importante buscar indicios como fragmentos pequeños de cáscara (de entre 2 y 8 mm, lo que sugiere una alta probabilidad de eclosión). Además, si los pollos están escondidos cerca del nido, los adultos suelen exhibirse y emitir llamados para desviar la atención. En visitas posteriores, es posible detectar a los pollos junto con los adultos a la distancia. Si se reúnen suficientes evidencias de eclosión, el nido debe clasificarse como exitoso.

Si el nido aún no estaba en el periodo estimado de eclosión y ya no contiene huevos, se debe clasificar como fracaso. En este caso, es fundamental identificar la causa, observando señales de depredación como huellas cercanas, excavaciones, material del nido disperso, restos de cáscara rota o yema esparcida. Otra posible causa de fracaso es la inundación por mareas o lluvias, por lo que se debe revisar la humedad en el área y buscar huevos arrastrados a algunos metros del nido. Si no se encuentran rastros claros de depredación o inundación, el nido se clasifica como fracaso por causas desconocidas.

También es crucial considerar las fechas estimadas de eclosión. En algunos casos, los adultos pueden abandonar el nido por razones inciertas, y si los huevos siguen intactos después del periodo esperado, deben considerarse inviables. Un caso particular ocurre cuando en un nido de tres huevos, dos eclosionan y uno queda sin cambios. Si tras dos o tres días este huevo no ha eclosionado, se debe dar por concluido el monitoreo del nido.

3.5 DETERMINACIÓN DE ÉXITO REPRODUCTIVO

El monitoreo de nidos permite evaluar el éxito reproductivo de las aves (Erwin & Custer, 1982), el cual se mide mediante los siguientes parámetros:

- Viabilidad: porcentaje de huevos que completan la incubación respecto al total de huevos puestos.

- Éxito de eclosión: porcentaje de huevos eclosionados en relación con el total de huevos puestos.

- Fertilidad: porcentaje de huevos eclosionados respecto al total de huevos viables.

- Éxito de anidación: porcentaje de nidos que producen al menos un pollo, calculado sobre el total de nidos.

Existe también el éxito a volantón, que mide la supervivencia de los pollos hasta su primer vuelo. Sin embargo, su monitoreo es complejo debido al esfuerzo que requiere.

Uno de los métodos más utilizados para estimar el éxito de anidación es el de Mayfield (1961), ya que minimiza sesgos presentes en otras metodologías. Este método calcula la probabilidad de que un huevo o nido sobreviva al periodo de incubación, tomando en cuenta el tiempo de exposición de los huevos (días-huevo).

Referencias:

- Erwin, R. M., & Custer, T. W. (1982). Estimating reproductive success in colonial waterbirds: An evaluation. Colonial Waterbirds, 5, 49-56.

- Mayfield, H. (1961). Nesting success calculated from exposure. The Wilson Bulletin, 73(3), 255-261.

- Page, G. W., Stenzel, L. E., & Kjelmyr, J. E. (1999). Overview of shorebird abundance and distribution in wetlands of the Pacific Coast of the contiguous United States. The Condor, 101(3), 461-471.